Seit 1994 besteht der Kunstraum Schwaz (vormals Galerie der Stadt Schwaz) als nichtkommerzielle Behausung für zeitgenössische Kunst im Tiroler Unterland. Zum 30-jährigen Jubiläum hat Leiterin Nadja Ayoub sich bewusst gegen eine Retrospektive entschieden. Fünf junge Künstler:innen (Anna Lerchbaumer, Kristina Kapeljuh, Martina Moro, Juri Velt, Nicole Weniger) brachten stattdessen ihre individuellen Perspektiven in die Gruppenausstellung „What happens between the knots“ ein. Wie es zu dieser Konstellation kam und wie der Entstehungsprozess mit dem Titel verknüpft ist, haben wir in Gesprächen mit Kuratorin Nadja Ayoub und Künstler:in Juri Velt herausgefunden.

„Ich wollte eine Ausstellung, die ganz im Jetzt verortet ist“ erklärt Nadja Ayoub zu ihrer Entscheidung, What happens between the knots zum Jubiläum des Hauses zu zeigen: „Mit jungen Künstler:innen, die aktuelle Fragen behandeln; Fragen, die uns gerade alle beschäftigen.“. Seit 1994 besteht der Kunstraum, bei der Entstehung gerieten im sogenannten „Galerienstreit“ die Fronten aneinander – forderten die einen doch eine kommerzielle Galerie, während die Gegenseite sich für einen nichtkommerziellen Raum für zeitgenössische Kunst in Schwaz einsetzte. Die letztere gewann, und Vera Vogelsberger legte als erste Leiterin den Grundstein für alles, was danach folgen sollte: „Sie hat das Programm von Anfang an sehr experimentell und offen gestaltet“ erklärt Nadja Ayoub, „darauf bauen wir auch heute noch auf.“. Sie selbst leitet den Kunstraum seit 2021, quasi erste Amtshandlung war damals die Namensänderung: „Das mag vielleicht etwas vorschnell gewirkt haben, aber der vormalige Name: Galerie der Stadt Schwaz war einfach zu sehr mit dem städtischen Einkaufszentrum verbunden („Stadtgalerien Schwaz“). Es gab viele Verwechslungen und es war mir sehr wichtig, dass dieser Ort als offener Begegnungsraum wahrgenommen wird, als Kunstraum eben.“

Begegnung ist auch zentrales Thema der aktuellen Ausstellung. Fünf Künstler:innen arbeiteten in verschiedenen Medien, bis auf die Fotografien von Nicole Weniger ist fast alles neu enstanden. Leitend waren dabei Fragen wie: Welche Beziehungen gehen wir zueinander und zur Welt ein? Der Ausstellungstitel basiert auf einem Zitat der chilenischen Künstlerin Cecilia Vicuña. Sie bezieht sich dabei auf eine Knotenschrift aus dem Inkareich. Wir alle sind Teil einer solchen großen Knotenschrift, bilden und kommunizieren gemeinsam ein Ganzes – und Kunst ist etwas, das zwischen den Knoten passiert. So der Gedanke. In Beziehung zu treten, ins Gespräch zu kommen, war deshalb nicht nur Inhalt der Ausstellung, sondern auch zentral für ihr Entstehen. Über ein Jahr hinweg kuratierte Nadja Ayoub die Ausstellung quasi gemeinsam mit den Künstler:innen – diese wurden von ihr sofort vernetzt und zum Austausch untereinander aufgerufen. Anders als bei herkömmlichen Gruppenausstellungen, wo Künstler:innen meist einzeln angefragt werden, ganz für sich arbeiten und sich oft erst bei der Eröffnung kennenlernen, wurde hier die Ausstellung als gemeinsame Aufgabe bearbeitet. Nadja Ayoub erklärt, sie habe nicht etwa nach den Künstler:innen oder den Inhalten der Ausstellung gesucht, vielmehr war es eine Art „gemeinsames Finden“. Im Gespräch entdeckten sie Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Regelmäßige Treffen gab es nicht, aber der rote Faden entstand durch den Austausch.

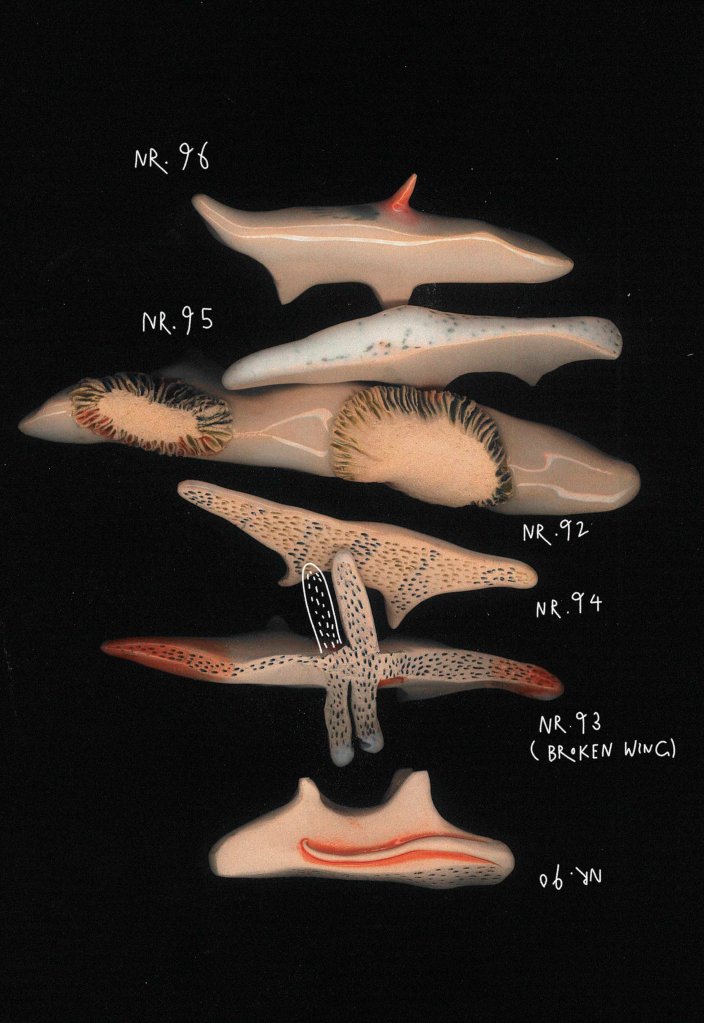

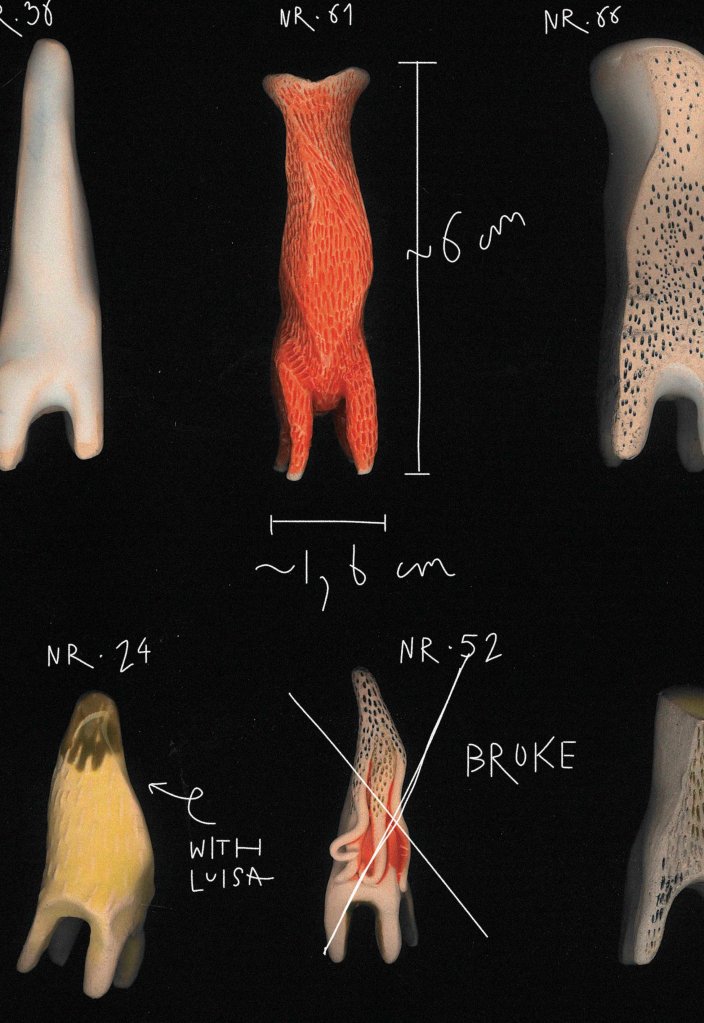

Beim Betreten des Kunstraums kann man zwei Wege gehen. Wendet man sich nach links, so begegnet man als erstes einer Sammlung kleiner Kreaturen, die einem, vor einer Tür aufgereiht, mutig entgegenblicken. Die rießigen Füße der Besucher:innen scheinen sie nicht zu scheuen, obwohl sie ja, so offensichtlich zerbrechlich, leicht von ihnen zertreten werden könnten. Die fragilen Keramikfiguren von Juri Velt so exponiert am Boden, ganz ohne Schutzwall, anzuordnen, scheint ein Verantwortungsgefühl von uns einzufordert: Wir sind hier, sagen die Figuren, und ja – wir sind klein, aber auch wir dürfen Teil der Welt sein, deshalb müsst ihr auf uns Acht geben.

Companions / Weggefährt:innen | © Juri Velt

Ein Gespräch mit Juri Velt

DS: Wie war die Arbeit an der Ausstellung für dich?

JV: Nadja erklärte mir die Idee mit der Knotenschrift, dem Geschichtenerzählen, dem Verbindungen-Schaffen. Und ich dachte mir gleich: was für ein schöner Gedanke, um daraus eine Ausstellung aufzubauen. Und auch: meine eigene künstlerische Arbeit dreht sich genau um das — wie wir uns einweben in die Geschichte, wie wir zusammenleben, wie wir zusammen sind (und auch: was ist dieses „wir“, was wird da mit reingezählt, was wird ausgeschlossen? Und wie hängt dieses Verständnis eines „wirs“ wiederum davon ab, was für Geschichten wir erzählen?) — das heißt, die Grundidee fand ich sofort inspirierend, aber auch schon sehr passend, zu den Fragen, die ich mir in meiner künstlerischen Arbeit stelle.

DS: War gleich klar für dich, dass du zu dem Thema die Companions/Weggefährt:innen ausstellen möchtest?

JV: Nein, ich habe lange hin- und herüberlegt, ob ich eine Fotoarbeit von mir zeigen sollte („Den Hund Halten“), oder die Companions. Die Fotoarbeit wäre „einfacher“ gewesen — da ist eine Fotografie, gedruckt, gerahmt, die an der Wand hängt — da ist klar, das ist bildende Kunst. Ich wusste nicht, ob die Companions in einen Ausstellungsraum passen, ob die da hingehören. Wusste nicht, was das mit denen macht. Weil ich mich mit Nadja und ihrer Art zu kuratieren sicher gefühlt habe, sicher genug, um so eine persönliche, verletzliche Arbeit zu zeigen, hab‘ ich mich dann wohl genug damit gefühlt, die Companions so auszustellen. Also, in die Galerie zu bringen, und so viele davon.

DS: Was macht die Companions aus? Und wie entstehen sie?

JV: Sie entstanden in einer Zeit, in der ich viel zu Themen rund um „otherness“/“Otherness“ (Andersartigkeit/das Andere) und über „making kin“ („sich zu vergeschwistern“/ “sich verwandt machen mit“) gelesen hab‘. Das war dann hauptsächlich komplizierte Theorie. Als Ausgleich habe ich begonnen, immer mehr mit Ton zu arbeiten. Ich mag das Unmittelbare daran. Und ich hab‘ schon das Gefühl, dass das, über das ich nachdenke, in die Formen reinfliesst — dann auch recht unmittelbar.

Es gibt „Verwandtschaftverhältnisse“ innerhalb der Companions — oft schauen die, die am gleichen Tag geformt wurden, sich ähnlich, haben alle Zacken, oder viele davon haben Flügel. Es geht um die Erforschung von Form an sich, und um die Erforschung eben dieses „Zusammengehörens“ — wie unterschiedlich dürfen sie sein? Was hält sie zusammen?

DS: Magst du sie alle gleich gern oder sind dir manche vielleicht sympathischer als andere?

JV: Mir passiert etwas, dass ich auch bei anderen Menschen, die den Companions begegnen, beobachten kann: zu manchen fühle ich mich mehr hingezogen. Ich mag sie aber alle. Ich mag auch die unsympatischen, deren Frechheit, deren aufmüpfiges Getue, deren Hinterlist.

Und: hin und wieder begegnet mir ein Companion, wo ich mir denke: der passt zu Person x. Und dann geb‘ ich ihn weiter.

Die Weggefährt:innen, die weder Gesichter noch ein Vorne und Hinten zu haben scheinen, werfen Fragen auf: Wann wird eine Form zum Wesen – Wann fangen wir an, ihr vielleicht sogar einen bestimmten Charakter zuzuschreiben? Zwar haben die kleinen Wesen keinen klaren Ausdruck, trotzdem erwecken die pfotenartigen Füße und gerundeten Rücken, manchmal geschmückt mit fellartigen Mustern oder gescheckt mit bunten Farben wie Tiefseetiere, ein Gefühl der Fürsorge, ähnlich wie vielleicht einem Haustier gegenüber. Betrachtet man sie länger, entfalten sie ihre Fremdartigkeit, und ein gewisses Unbehagen kommt hinzu. Man wird unsicher, ob man ihnen über den Weg trauen kann, ist angezogen und wird gleichzeitig auf Distanz gehalten.

Martina Moro gestaltete für die Ausstellung eine Skulptur in Form eines Brunnens. Im Wasserbecken spielen sechs Figuren, machen Akrobatikübungen und durchleben dabei ein weites Spektrum von Gefühlen: manche der gemalten Gesichter wirken wütend, andere fröhlich, wieder andere weinen. Als Teil der Ausstellungsgemeinschaft brauche dieser Brunnen viel Zuwendung, erklärt Nadja Ayoub: das Metall habe über die Zeit hinweg zu rosten begonnen, die Tränendrüse eines Akrobaten muss sie hin und wieder mit einer Nadel putzen, damit die Tränen wieder richtig fließen können. Gemeinschaft heißt eben auch, sich umeinander zu kümmern, wenn die Bedürfnisse sehr unterschiedlich ausfallen.

Die ukrainische Künstlerin Christina Kapeljuh arbeitet viel mit Drucken und Radierungen. Für What happens between the knots dokumentierte sie das Schmelzen von Wasser: sie verarbeitete Gletschereis auf Kupferplatten und erzeugte mit dem Schmelzwasser Drucke unter Zugabe von verschiedenen Tinten. In einer Videoarbeit kann man die Künstlerin dabei beobachten, wie sie Papier in einer Meermündung badet und dabei direkt auf die Naturgewalt des Gletschers trifft, in Austausch mit ihm tritt und seine Bewegung in Bilder übersetzt.

Genauso unmittelbar kommunizieren die fünf Fotografien von Nicole Weniger mit dem Gletscher. Die Tirolerin war letztes Jahr Schwazer Stadtkünstlerin und wurde von Nadja Ayoub angefragt, weil sich ihre bereits bestehenden Fotografien so natürlich in das einfügten, was von den anderen Künstler:innen erarbeitet worden war. Auf den Fotos der Serie „Places with wounds“ sind jene Folien zu sehen, mit denen die Gletscher im Sommer oft eingepackt werden. Was wie eine fürsorgliche Geste anmuten könnte, hat eigentlich sehr pragmatische Gründe. Durch die Folien soll der vorhandene Schnee an Ort und Stelle gehalten werden, um Beschädigungen im Umfeld zu verhindern. Auf den Bildern liegen Menschen auf dem Plastik, strecken bemalte Hände in die Luft, von denen blaue Augen blicken. Die Menschen auf den Bildern stehen sowohl in Beziehung zueinander als auch zu dem jahrtausendealten Eis unter ihnen, das durch menschliches Einwirken langsam schwindet. Die echten Augen sind geschlossen oder abgewendet. Berührung ersetzt hier die Funktion des Auges: spüren ist wichtiger als sehen. Gleichzeitig wirkt es wie ein Versuch, dem Gletscher eine Wesenheit zu geben, die wir (endlich?) als schützenswert verstehen: mit etwas, das Augen hat, können wir in Beziehung treten, etwas, das uns anblickt, fordert uns auf, uns um sein Wohlehergehen zu kümmern.

Wo bei Nicole Weniger die blauen Augen vom Gletscher herunterblicken, zieht sich ein feines Farbgespinst im selben Blauton über die im Wasser turnenden Figuren von Martina Moro, deren Material sich in der in nächster Nähe versammelten Herde kleiner Wesen von Juri Velt wiederfinden lässt. Der im Hintergrund stetig laut rauschende Fluss des Brunnens gibt den Wasserspuren auf den Bildern von Christina Kapeljuh eine noch intensivere Realität. Einzelne Werke wie Knoten im Gewebe des großen Ganzen also. Dann: ein Bruch. Wir betreten einen Raum, der von wattiger Stille durchzogen ist, das Licht wirkt bläulich, unnatürlich, befremdlich; eine endlose Bewölkung. Am Boden ein Gewirr aus Kabeln gleich einer Sammlung elektrischer Schlangen. Sonst: nichts. Bis der Ton beginnt. Anna Lerchbaumer fertigte für die Ausstellung eine akkustische Installation an, die den Raum mit einer körperlosen Roboterstimme füllt. Wo der Rest der Ausstellung stark mit der Natur und unserer Verbindung dazu befasst ist, setzt sich diese Künstlerin mit einem anderen Feld auseinander: dem digitalen Raum – jenem nämlich, in dem heute viele unserer Beziehungen zumindest teilweise stattfinden.

Vier Soundskulpturen, aus Holz gedrechselt, verbreiten den Ton. Das natürliche Material verarbeitete die Künstlerin auf eine Art, die jetzt eher an Plastik erinnert, an einen Staubsaugerroboter von Amazon vielleicht. Die Stromproduktion, welche den Saft für alles liefert, was wir digital tun, ist für uns mittlerweile ebenfalls so weit von der Natur entkoppelt, dass wir sie kaum mehr damit in Verbindung bringen. Die Kabelstränge bleiben über als Verbindungen, durch die der Strom fließt, und an den Enden sitzen die Knoten – Menschen, die miteinander kommunizieren wollen.

Eine wirre Sammlung von Alltagsgeräuschen verschwimmt mit elektromagnetischen Aufzeichnungen, einem fernen Gewitter und der immer wiederkehrenden Stimme der Elektra, hier quasi Göttin des Stroms, der Blitze, KI und Naturgewalt zugleich. Strom wurde historisch oft als weiblich personifiziert, und auch heute sind viele digitale Tools geschlechtlich konnotiert: KI Bots, Alexa und Siri sprechen alle mit weiblicher Stimme zu uns. „I don‘t hear, but I am listening. I don‘t see, but I am watching“ so die Stimme – Ich bin nur da, um Dienste zu tun, Antworten zu liefern. Ich höre dich nicht: Einseitigkeit, das Gegenteil von Beziehung. „Streaming at the speed of light. But I feel nothing.“. In die Geräuschkulisse mischen sich hin und wieder Spuren von alter Musik, die nostalgische Gefühle wecken. Elektra spielt mit uns: eine Entität ohne Erinnerung fühlt keine Melancholie dem Vergangenen gegenüber. Wir sind es, die fühlen – sie reproduziert nur. Wieder entstehen Fragen – gleich denen auf der anderen Seite der Tür, im Angesicht der Arbeiten von Juri Velt: was muss gegeben sein, damit wir etwas eine Wesenheit zuschreiben? Genügt eine Stimme?

Anders als die Companions erweckt die körperlose Stimme der Elektra jedenfalls gar keine fürsorglichen Gefühle in mir. Vielmehr wirkt sie dominant, fast bedrohlich, als sei sie es, die über mein Wohlergehen entscheidet. In der Reizüberflutung der digitalen Welt verliert ein kleiner menschlicher Kopf schnell den Überblick. Die kalte Logik der KI behält ihn mühelos: sie sammelt, kategorisiert, bewertet: nützlich, unnütz, nützlich, unnütz. Stimme ohne Verbindung, Vernetzung ohne Nähe. Man ist versucht, einen Blick zum Fenster zu werfen, den Kontakt zur natürlichen Welt zu suchen: dunkle Wolken sind aufgezogen, wir driften auf einer einsamen Insel im digitalen Kosmos, unfähig, Kontakt aufzunehmen.

„Fuck off – Fuck off – Fuck off …“ verhallt die Stimme im leeren Raum.

| Delia Salzmann

What happens between the knots ist noch bis 25.1. im Kunstraum Schwaz zu sehen, zur Finissage findet um 11 Uhr ein Künstler:innengespräch mit Juri Velt statt.